给心脏换“阀门”,这种新技术可以“保驾护航”

医学资讯

|

阅读量:次

医学资讯

|

阅读量:次

随着全球老龄化趋势的加重,老年瓣膜退行性病变的发生率正在不断增加,其中主动脉瓣狭窄是最常见的一种。主动脉瓣是控制心脏血液流动的四个瓣膜之一,位于左心室和升主动脉之间,起到一个单向阀门的作用。它在心脏收缩时开放,以便让左心室的血液射入升主动脉,流向身体其他部位,而在心脏舒张时关闭,以防止升主动脉血液反流。当主动脉瓣狭窄时,左心室射血会变得困难,从而导致全身供血不足,引起呼吸短促、胸痛,甚至昏迷和心力衰竭。

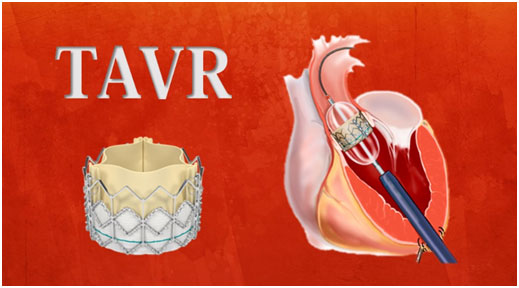

早期,开胸进行主动脉瓣膜置换手术是治疗主动脉瓣疾病的主要手段,但由于创伤大、风险高,许多老年患者承受不了,只能保守治疗,往往几年内便死亡。而自2002年起,随着经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的快速发展,主动脉瓣狭窄的高风险患者有了一种相对安全有效的治疗方式。TAVR是一种介入治疗技术,不需要开胸。手术过程中,医生通过血管(一般经股动脉穿刺)将一根细长而柔韧的导管导入到心脏,导管内部是一个折叠的置换瓣膜,用来替代原本有病变的主动脉瓣膜。随着适应症的不断扩展,TAVI手术数量正在迅速增加。

对于年老体弱的患者,TAVR提供了一种有效的、微创的心脏直视手术替代方案。然而,这些患者中有一小部分可能在TAVR过程中发生冠状动脉阻塞,这是一种罕见但往往致命的并发症。特别是对于一些心脏结构异常的患者,如瓣膜瓣叶异常大或主动脉根部异常小,当人工瓣膜支架打开时,大瓣叶会阻碍血液流向冠状动脉。

为此,美国国立卫生研究院(NIH)下属的国家心肺血液研究所(NHLBI)开发了一种名为BASILICA的新技术,旨在为TAVR期间的冠状动脉阻塞问题提供解决方案,并为这部分患者增加TAVR的安全性。

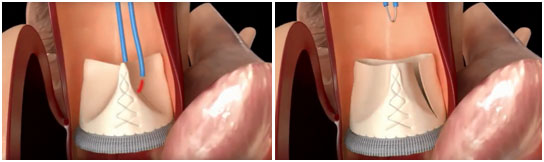

研究人员将一根缝纫线粗细的带电导线穿过导管,用它将原来的瓣膜一分为二,这样一旦人工瓣膜将其推开,它就不会阻塞冠状动脉。在动物实验证实其有效性之后,研究人员成功地对7名病人使用了该技术。基于首次人体试验的成功。2018年2月至7月,BASILICA技术在NHLBI赞助的多中心早期可行性研究中进行了评估。该研究纳入了30名重症患者,这些患者在接受TAVR手术时面临高风险或极端风险。

图片来源nih.gov

研究人员表示,所有的病人都在手术中存活下来,接受了成功的TAVR。BASILICA技术在93%的患者中获得了成功,并且在自然主动脉瓣和人工主动脉瓣中都是可行的。术后30天,没有出现一例冠状动脉阻塞,也没有发生因瓣膜功能障碍而需要重新手术的情况。

鉴于BASILICA技术可以在经导管主动脉瓣置换术(TAVR)中成功预防医源性冠状动脉阻塞的发生,它将为需要心脏瓣膜手术的高风险患者提供更多治疗选择。

美国国立卫生研究院的这项发现,于近日发表在《美国心脏病学会杂志:心血管介入》上。

2019-06-26 16:35

好医友小编